值此中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年之际,为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,传承红色基因、弘扬革命精神,我校第二十七届研究生支教团组织开展了一次意义深远的红色教育实践活动。8月14至15日,支教团成员们先后走进和静烈士陵园与马兰红山军博园,通过沉浸式学习与实地感悟,重温峥嵘岁月,汲取奋进力量。

一、洒扫和静烈士陵园

8月14日,研支团成员们抵达庄严肃穆的和静烈士陵园。在苍松翠柏的掩映下,全体成员举行简洁而隆重的扫墓仪式。大家手持鲜花,低头默哀,深切缅怀为修建南疆铁路英勇献身的铁道兵烈士。随后,队员们自发为因风雨侵蚀而褪色的烈士墓碑描红,一笔一划间,寄托着对先烈深深的哀思与敬意。通过史料学习,队员们深入了解铁道兵部队在南疆铁路建设中艰苦奋斗、不怕牺牲的光辉历程。一段段感人至深的事迹、一件件珍贵的历史实物,让大家仿佛穿越时空,感受到那个火红年代里先烈们用生命铺就钢铁动脉的坚定信念与牺牲精神。

二、研学马兰红山军博园

8月15日,研支团成员们前往屹立于戈壁深处的马兰红山军博园继续开展红色研学。沿途黄沙莽莽,砾石嶙峋,正当众人沉浸于苍茫寂寥的边塞风光时,一片绿意盎然的湿地跃入眼帘——清泉潺潺,马兰花静静绽放,给荒原缀上了倔强而温柔的生命印记。这片被称为“马兰”的土地,正如童谣中“马兰开花二十一”所传唱的那样,既承载着神秘的历史密码,更见证了一段惊天动地的峥嵘岁月。

(一)学习精神

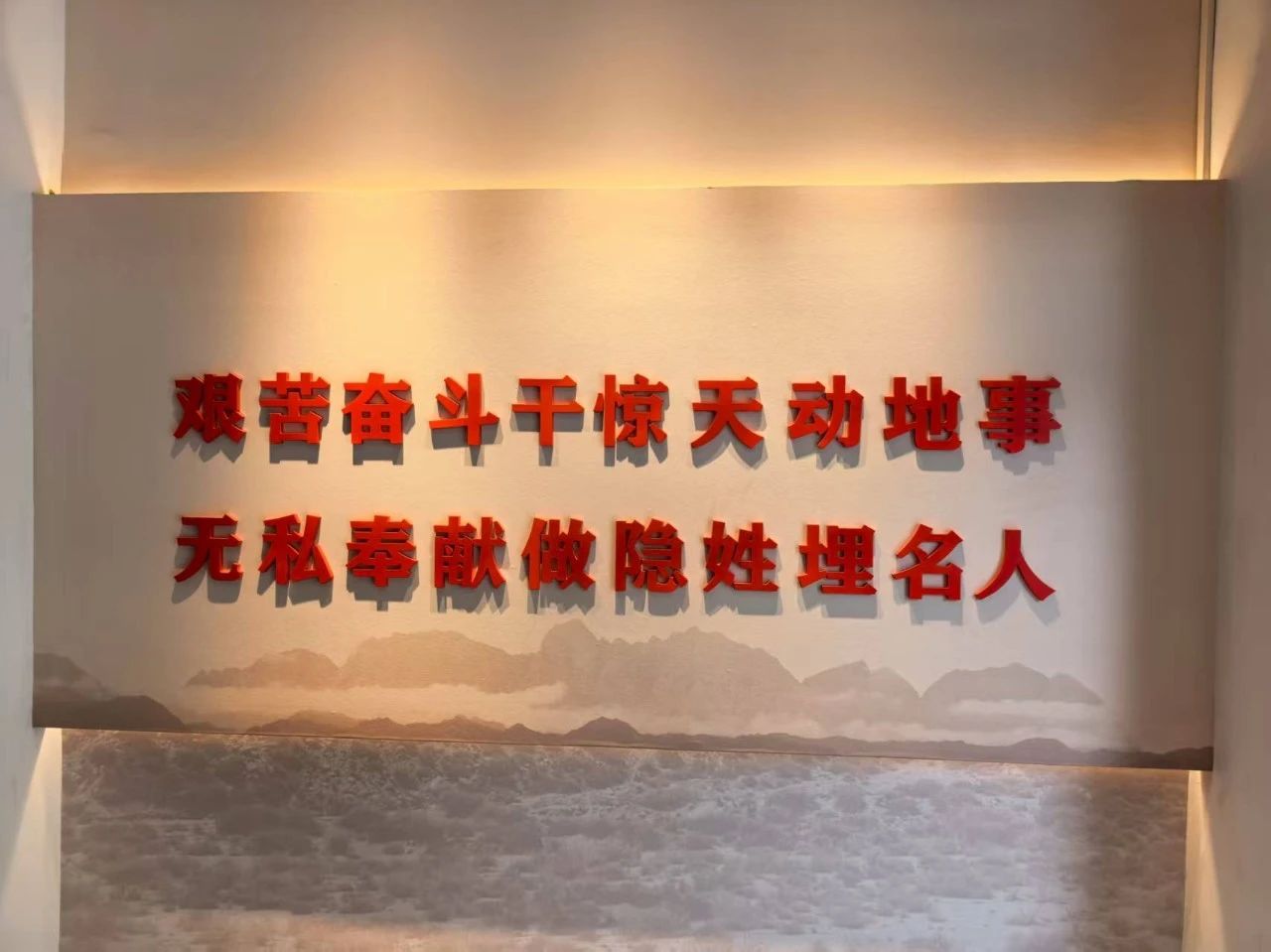

马兰基地是我国“两弹一星”事业的摇篮,曾是一块连地图上都找不到的隐秘之地。上世纪五六十年代,无数科技工作者、解放军指战员响应祖国召唤,从四面八方秘密奔赴于此。他们隐姓埋名、饮风餐沙,在这片看似荒芜的土地上,扎根奋斗、默默燃烧。推开历史的重门,走进那段热血奔涌、艰苦卓绝的岁月。从复原的营房到斑驳的仪器,从泛黄的笔记到震撼的影像,每一件实物都在无声地诉说:他们如何在一片空白中奠基,如何在封锁与挑战中“干惊天动地事,做隐姓埋名人”。

队员们逐步走进那段自力更生、攻坚克难的辉煌历史。从模拟场景到实物陈列,从影像资料到亲历者口述,大家全面了解科研人员和部队官兵在极端艰苦条件下成功研制核武器的伟大壮举,深刻体悟到“热爱祖国、无私奉献、自力更生、艰苦奋斗、大力协同、勇于登攀”的“两弹一星”精神内涵。

(二)所思所感

研支团成员们也在研学旅途中形成了自己的所思所感:

曹志新同学表示:“在马兰,我明白了什么叫真正的奉献。一代最优秀的人隐姓埋名,扎根戈壁,只为让祖国挺直腰杆。这种纯粹的家国情怀,震撼人心。”

张智博同学也谈到:“我震撼于马兰人的牺牲。他们放弃了名誉与团聚,在极端艰苦的环境中,用青春和智慧完成了国家使命。这种精神,值得我们永远铭记和学习。”

通过此次红色之旅,研支团成员们不仅接受了一次深刻的党性教育和精神洗礼,更在回顾历史、致敬英雄的过程中坚定了理想信念、强化了使命担当。在中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年的重要历史时刻,队员们以此次实践缅怀所有为国牺牲的英雄先辈,他们的精神如同不灭的火炬,照亮民族复兴的征程。作为研支团成员,我们要将铁道兵精神和“两弹一星”精神融入到今后的支教工作和人生实践之中,以青春之我、奋斗之我,传承红色血脉,担当时代重任,以此向抗战胜利80周年献上最庄重的青春礼赞。(文/廖思妤 图/研支团全体成员 编辑/夏天)