习近平总书记指出,“调查研究是我们党的传家宝,是做好各项工作的基本功”,希望广大青年“用脚步丈量祖国大地,用眼睛发现中国精神,用耳朵倾听人民呼声,用内心感应时代脉搏,把对祖国血浓于水、与人民同呼吸共命运的情感贯穿学业全过程、融汇在事业追求中”。

习近平总书记明确强调,“高校要坚持把立德树人作为根本任务”。2024年7月,共青团中央、教育部印发《关于共建高校“大思政”体系 推动高校共青团工作高质量发展的实施意见》,明确提出构建高校“大思政”体系,要“突出实践特色,提升共青团实践育人科学化、专业化水平,广泛开展学术实践、主题实践、社区实践、体验实践和公益实践等思政实践活动”。

为了深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,全面贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记关于青年工作的重要思想,提升实践育人科学化、专业化水平,引导广大青年学生深刻把握“国之大者”,在实践中锤炼过硬本领、厚植家国情怀、增强责任担当,中国社会科学院大学组织开展了第七届“知行社科”暑期社会实践活动。

第七届“知行社科”暑期社会实践活动情况总结

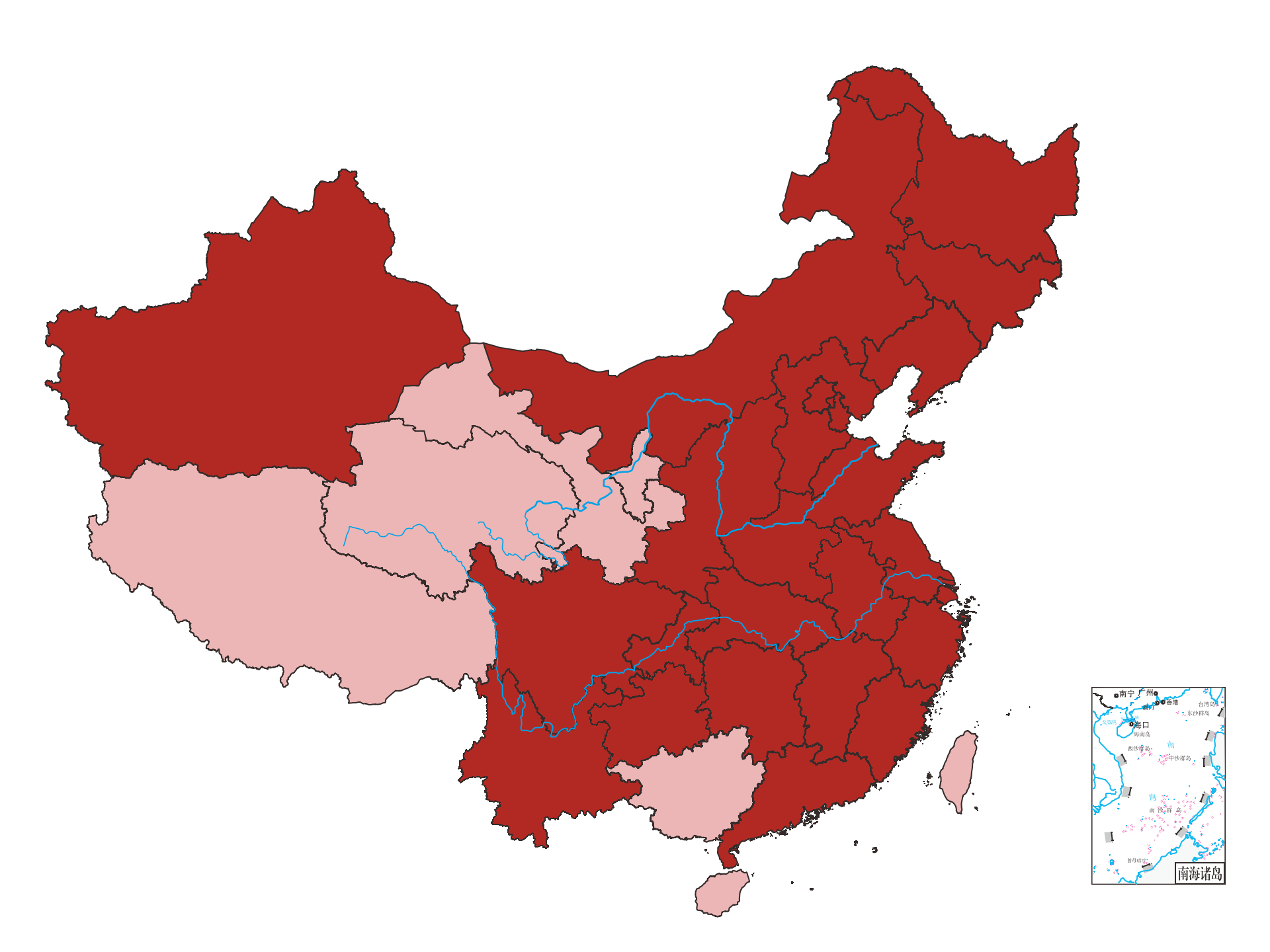

在今年第七届“知行社科”暑期社会实践活动当中,100多支实践团队分赴全国25个省(自治区、直辖市)近90个市县,秉“青春为中国式现代化挺膺担当”的使命,紧紧围绕人工智能+、乡村振兴、民生福祉等6个分主题开展形式多样的社会实践。经统计,各团队累计实践总时长约1000天,发出调研问卷6618份、发起访谈316次,共调研约7000人次。成果转化方面,有2支团队入选首都高校师生服务乡村振兴行动计划,2支团队入选“千人百村”大学生暑期社会实践活动,7支团队入选“青年服务国家”暑期社会实践“揭榜挂帅”专项活动等市级活动。

红色区域为今年实践团抵达的省份

活动宣传方面,共发表近60篇新闻报道,其中包含中国社会科学报、中国青年报、三下乡官网、学习强国、北京学联公众号、各地团组织公众号等主流媒体宣传报道。校团委在“青春社科大”平台设立“知行社科”暑期社会实践专题板块,推出了48期团队宣传推送,累计阅读量超20000次,充分展示了实践团队的优秀实践成果。

实践专题风采展示

1、民生福祉

2025年6月9日,中办、国办印发《关于进一步保障和改善民生 着力解决群众急难愁盼的意见》,就持续增进民生福祉、扎实推进共同富裕作出重要部署。在此背景下,我校17支社会实践团队深入一线调研,倾听民声、汇聚民智,为推动基层治理便民化贡献智慧。

马克思主义学院博士生调研团五分队赴安徽省休宁县蓝田镇儒村调研,总结出“一约四会”的“儒村模式”,并提出优化路径,为乡村基层治理与文明乡风建设提供参考;马克思主义学院“雲上心桥”实践团运用多种研究方法,深度开展青少年心理健康服务体系建设调研,精准识别现实困境,创新构建智能化服务平台,推动形成多方协同、高效联动的护航机制,为青少年心理健康提供有力支撑。

2、青年志愿

志愿服务是社会文明进步的重要标志,是新时代党引导动员人民群众贡献智慧力量、创造美好生活、实现奋斗目标的生动实践。我校青年志愿者们积极响应党的号召,深入基层一线,弘扬“奉献、友爱、互助、进步”的志愿精神,在服务社会、贴近民生的具体实践中锤炼本领、实现价值。

怀揣志愿初心,西部之窗协会福建宁德暑期社会实践团的青年学子于今年7月走进福建宁德福安爱故乡书院。他们以支教为载体,扎根田野,通过深度访谈与系统调研,探寻书院作为乡村文化枢纽的生成逻辑与发展前景,用实际行动谱写了新时代青年志愿服务的生动篇章。

通过参与科技、文化、环保、社区服务等志愿活动,同学们在“行走的思政课”中淬炼思想、增长才干,深切感悟“扎根中国大地、服务人民群众”的时代课题,充分展现了青春的朝气与锐气,生动诠释了当代青年学子的社会责任感。

3、基层党建

党的二十大报告明确提出,“把基层党组织建设成为有效实现党的领导的坚强战斗堡垒”,基层党建事关党的执政根基与国家长治久安。我校5支实践团深入一线,开展实地调研,多角度探寻党建引领基层治理新路径。

其中,马克思主义学院博士生调研团一分队赴山西省临汾市,通过座谈交流、实地走访与问卷调查,系统考察党组织引领下的集体意识培育实践,为强化乡村党建、激活内生动力提供了理论支撑与实践参考。

党建兴则事业兴,党建强则治理强。从城市社区到田间地头,社科学子们在基层调研中不断深化对党建促治理的理解,为夯实党的执政基础、推进国家治理现代化注入青春动能。

4、人工智能+

2025年全国两会期间,政府工作报告明确提出“持续推进‘人工智能+’行动”。作为科技革命与产业变革的核心力量,人工智能正成为推动经济高质量发展的强劲引擎。为深入理解其趋势与影响,我校6支实践团队深入一线,开展调研,形成一系列高质量研究成果。

其中,马克思主义学院房山区青龙湖暑期社会实践团赶赴庙耳岗村,系统分析“人工智能+生态文旅”融合模式,探索形成AI赋能乡村产业的特色路径;商学院新疆维吾尔自治区克拉玛依市暑期社会实践团扎根油田现场,围绕传统能源产业数字化转型需求,量身定制智能化升级方案,助力能源产业高质量发展。

科技是第一生产力,创新是引领发展的第一动力。从工业发展到乡村振兴,从校园学习到社区治理,同学们在实地调研中坚持创新,为发展新质生产力,建设中国式现代化产业体系贡献青春力量。

5、文明文化

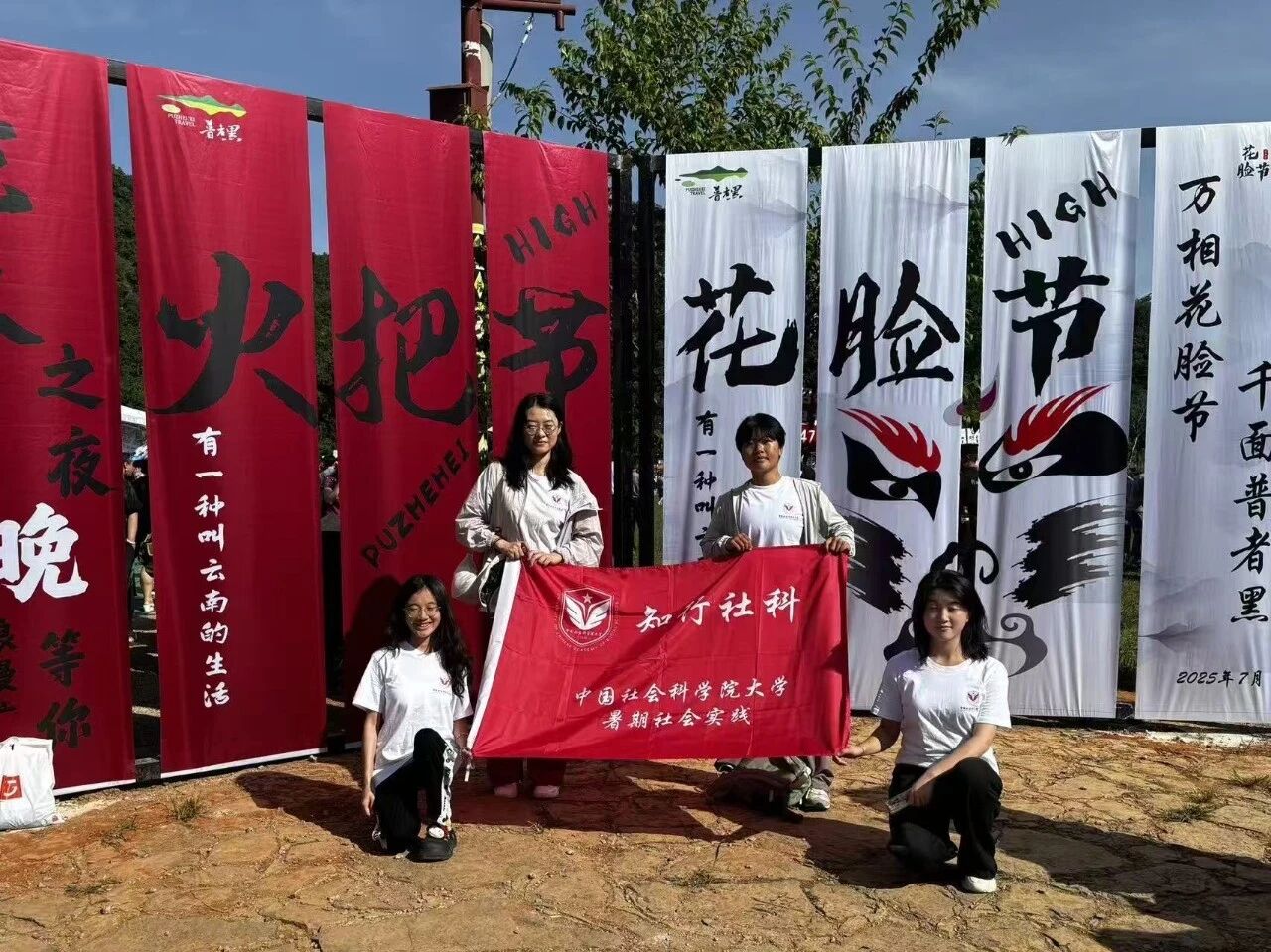

文化是国家和民族之魂。党的二十大报告强调“推进文化自信自强,铸就社会主义文化新辉煌”。为响应这一时代号召,我校共有27支实践团,136名学子,奔赴祖国各地,通过田野调查、社区服务、数字赋能等多种形式,深入探寻中华文脉的当代价值与传承路径。

北京市西城区西四北三条社区无围墙博物馆胡同创设暑期社会实践团通过守护城市记忆,以“无围墙博物馆”的创新模式激活老城胡同,探索文化遗产的活态传承;马克思主义学院博士生调研团四分队则通过探寻乡土根脉,将优秀传统文化融入乡风建设,助力文化赋能乡村振兴。

文化自信是更基础、更广泛、更深厚的自信,是一个国家、一个民族发展中最基本、最深沉、最持久的力量。社科学子们以深入城乡的亲身实践,践行“两个结合”的重要思想,他们用青春之力守护历史文脉、服务社会发展,为增强全社会文化自信自强注入了蓬勃向上的青年力量。

6、乡村振兴

2025年中央一号文件《中共中央 国务院关于进一步深化农村改革扎实推进乡村全面振兴的意见》要求深化农村改革、推进乡村全面振兴。我校172名同学组成33支实践团队,奔赴新疆、贵州等15个省份开展实践调研。各团队立足地方实际,贯彻“一村一策”,助力乡村产业升级与农业农村现代化。

马克思主义学院博士生调研团二分队深入河南夏邑,深度探索乡村移风易俗与文明乡风建设新模式,为夯实乡村根基注入青春力量;马克思主义学院博士生调研团三分队立足北京平谷,创造性地构建了农业新质生产力“三重维度解构”模型,为农业农村现代化发展提供理论支撑;应用经济学院赴陕西千阳县实践团聚焦当地苹果产业发展瓶颈,设计出可推广的综合提升方案,助力产业提质增效。

民族要振兴,乡村必振兴。社科学子紧跟国家战略,把握时代脉搏,扎根一线,立足实际,勇于创新,在全面推进乡村振兴的伟大实践中书写青春篇章,为中国区域协调与城乡一体化发展贡献社科智慧。

7、专项计划

新时代呼唤新担当,新征程需要新作为。作为社科领域的青年力量,我校学子始终胸怀“国之大者”,以知行合一诠释青春价值。今年,我校积极响应号召,共有10余支团队成功入选“青年服务国家——揭榜挂帅”专项活动、首都高校师生服务乡村振兴行动计划、“千人百村”等上级团组织发布的系列暑期社会实践项目,展现了新时代社科学子的使命担当。

社科学子们躬身实践,以专业学识服务社会。马克思主义学院博士生调研团分队聚焦乡村振兴,剖析京西地区研学困境,为构建“行走的思政课”贡献智慧;白塔寺历史文化街区暑期实践团深入历史文化街区,以口述史调研留存居民记忆,为街区更新注入人文温度;川行觅知队走进金海湖水峪村,通过助农直播与深度调研,探索乡村发展新路径。他们以扎实调研与青春热忱,生动诠释了新时代社科学子的责任、担当与力量。

青年一代有理想、有本领、有担当,国家就有前途,民族就有希望。我校社科学子以实际行动践行习近平总书记的殷切嘱托,在服务国家战略中锤炼本领,在深入基层实践中增长才干,充分展现了新时代青年学子的家国情怀与使命担当。

征程未有穷期,唯知行者方能致远。当同学们在乡野间为一项政策找到现实注脚,在社区里为一条理论捕捉到人性温度,在科技伦理的思辨中厘清发展逻辑,他们便完成了从书本知识到生命学识的关键升华。它推动学术研究走出书斋中的概念思辨,扎根于中国大地的丰厚土壤,从而赋予了社科理论蓬勃的生命力。展望未来,社科学子必将继续高举“知行社科”的鲜红旗帜,永葆这份“把论文写在祖国大地上”的学术自觉与家国情怀,成长为心怀“国之大者”、脚沾泥土芬芳的思想者与建设者,从实践中淬炼真知与洞见,让社科智慧在民族复兴的伟大征程中绽放璀璨光芒。(文图/社会实践部 编辑/张梓柔)